Александр Горшков

Александр Горшков По 15 июля в галерее Главного храма Вооружённых сил России, расположенного в парке «Патриот» в Подмосковье, открыта выставка современного церковного искусства «Окно в Горний мир». Среди экспонатов – работы Александра Горшкова, выпускника нашего вуза, доцента кафедры архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ, аттестованного архитектора-реставратора высшей категории, члена Союза архитекторов, основателя и руководителя «Северо-западных реставрационно-проектных мастерских».

Мы попросили Александра Григорьевича рассказать о своей работе и о том, какой объект у него самый любимый.

– Я занимаюсь реставрационной деятельностью больше 25 лет. Участвовал в восстановлении дворца Безбородко, Константиновского дворца, Тверского путевого дворца, дома Ф. М. Скляева (Запасный дом Зимнего дворца – лабораторно-хранительский корпус Эрмитажа). Мы с командой работали во Пскове, в Великом Новгороде, Москве, Устюжне, Вытегре. Все мои проекты, можно сказать, как дети, можно ли среди них что-то выделить? Пожалуй, церковь Николы на Липне, возведённая в 1292 году недалеко от Великого Новгорода – тот самый случай, когда только от прикосновения к пережившей века священной твердыне охватывает волнение.

– Что должен уметь хороший реставратор?

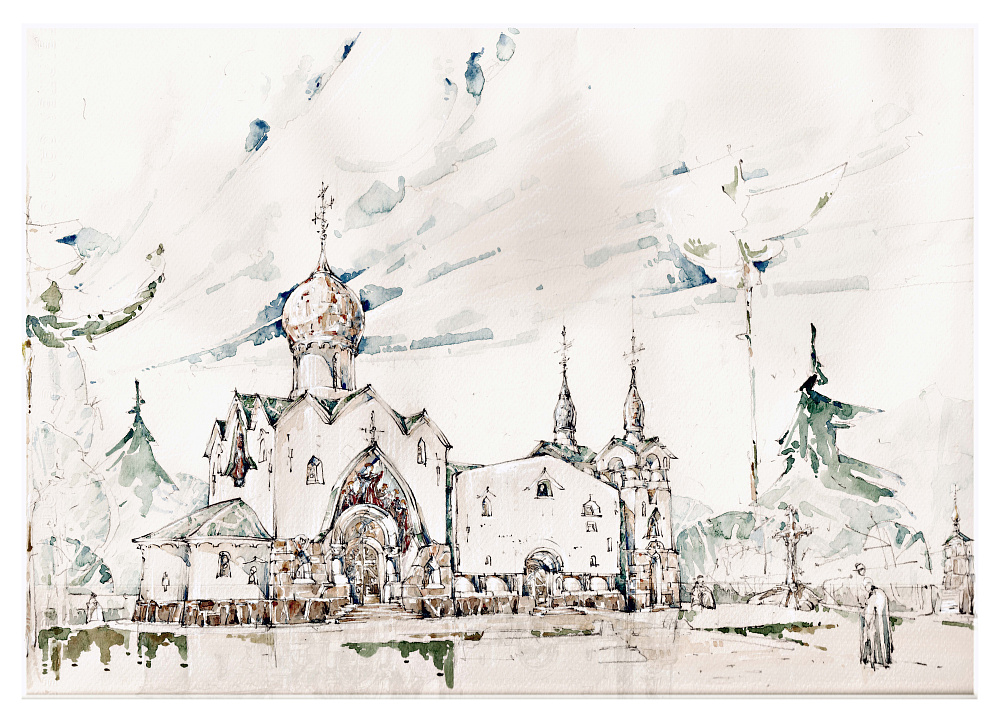

– Хороший реставратор должен вдумчиво проводить историко-архивные и библиографические исследования. Ещё должен обладать хладнокровием в решениях, прекрасно знать во всех нюансах архитектурную стилистику от древности и до наших дней, должен разбираться в тонкостях строительной культуры предшествующих эпох. Ну и, конечно же, не показывать себя как архитектора-творца в объекте реставрации, но преподносить людям этот объект в наиболее подлинном и целостном для восприятия виде. Не менее важный навык – вживаться в стилевой образ эпохи возведения памятника, в том числе посредством хорошего архитектурного рисунка. Архитектурный рисунок – он особенный, специфический. Это не живопись, не графика и не чертёж в их строгом определении. Скорее, он вмещает в себя черты всех этих жанров и позволяет доходчивыми для заказчика средствами донести какую-то очень важную тонкую грань, которая является изюминкой объекта, донести незримую идею, более глубокую и широкую, чем просто рациональное описание того, как использовать гигантское количество строительных материалов.

– Были ли на вашем профессиональном пути наставники, оказавшие влияние на вас как на специалиста?

– Ещё на подготовительных курсах малого архитектурного факультета СПбГАСУ меня увлёк архитектурным рисунком Георгий Георгиевич Кельх. Низкий ему поклон, без него я бы не выбрал эту профессию. В процессе консультаций он мог за секунды изобразить на бумаге скетч, прекрасно предающий архитектуру, пространство, детали. Мы, школьники, заворожённо смотрели за тем, как он уверенно твердой рукой превращал простой лист бумаги в живую композицию с точной архитектурной сценографией. Также большую роль в моём становлении в студенческие годы сыграли Юрий Сергеевич Ушаков, Виктор Фёдорович Шаповалов и позднее – Фёдор Викторович Перов.

Моим первым местом работы стал Санкт-Петербургский проектный институт реставрации памятников истории и культуры «Ленпроектреставрация», а первым руководителем – Михаил Владимирович Степанов, выдающийся архитектор-реставратор и теоретик, написавший серию книг по методам пропорционирования в архитектуре. Годом ранее я, работая в тресте «Леноблреставрация», получил второе высшее образование в Институте искусства реставрации, основанном заслуженным архитектором РФ Олегом Ивановичем Пруцыным. В 2004 году я организовал свою компанию, и в становлении меня как руководителя и организатора очень важную роль сыграл Валерий Павлович Лукин – главный архитектор Эрмитажа, с ним мне посчастливилось познакомиться в 2001 году.

– Трудно ли совмещать преподавательскую и реставрационную деятельность?

– Совмещать очень трудно. После того, как заканчивается работа в вузе, я иду к себе в офис и до 11–12 часов ночи работаю там. Мастерские ведут одновременно несколько объектов. К сожалению, между циклом проектирования и началом работ часто проходит много времени, что обусловлено целым рядом факторов – чаще всего сложностями в финансовой сфере, так как реставрация – дело очень затратное и небыстрое. В числе последних работ – проекты реставрации как отдельной части проектной документации на субподряде для крупнейших организаций нашего города: реставрация фасадов костёла Святой Екатерины на Невском проспекте, церкви Священномученика Климента Римского и Петра Александрийского в Новой Ладоге; прошли полный цикл согласований по проекту реставрации дома пастора при церкви Святой Елизаветы в Кронштадте, недавно согласовали рабочую документацию в рамках получения разрешения на работу по ремонту кафедрального собора Святой Марии Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на Большой Конюшенной улице. В 2023 году выполнили архитектурный проект восстановления (разрушенной в 1929 году до фундамента) церкви Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» на Новодевичьем кладбище, известной как «Карамзинская» для одной из ведущих и уважаемых реставрационных фирм нашего города. В последнее время поступают предложения по созданию новых храмовых построек в стилистике, опирающейся на традиции и каноны.

Безусловно, работаю я не один: это команда, в которой все знают свой участок ответственности. Все участники процесса помимо «работы с красотой» осуществляют большое количество технической работы – каждый на своём месте, без этого никак. Моя же задача – сложить этот калейдоскоп событий, цифр, чертежей воедино, презентовать заказчику продукт, отвечающий требованиям всех разделов, и при этом не потерять ту самую первоначальную художественную идею всего проекта. Так что я смело могу советовать студентам этот трудный, но бесконечно увлекательный путь. Со студентами я делюсь всеми своими знаниями и опытом на каждом занятии, ничего не утаиваю. Конечно, за 25 лет многое изменилось. Сейчас всё не так, как было в мои студенческие годы. Мне, как и моим коллегам-преподавателям, приходится конкурировать за внимание студентов с гаджетами. Думаю, у меня неплохо получается, потому что многие аспекты нашей профессии просто не найти в Интернете. Прежде всего это относится к тем неписанным правилам взаимодействия «заказчик-архитектор-экспертиза-подрядчик», которые нарабатываются только с опытом.

– Расскажите, пожалуйста, о работах, представленных на выставке.

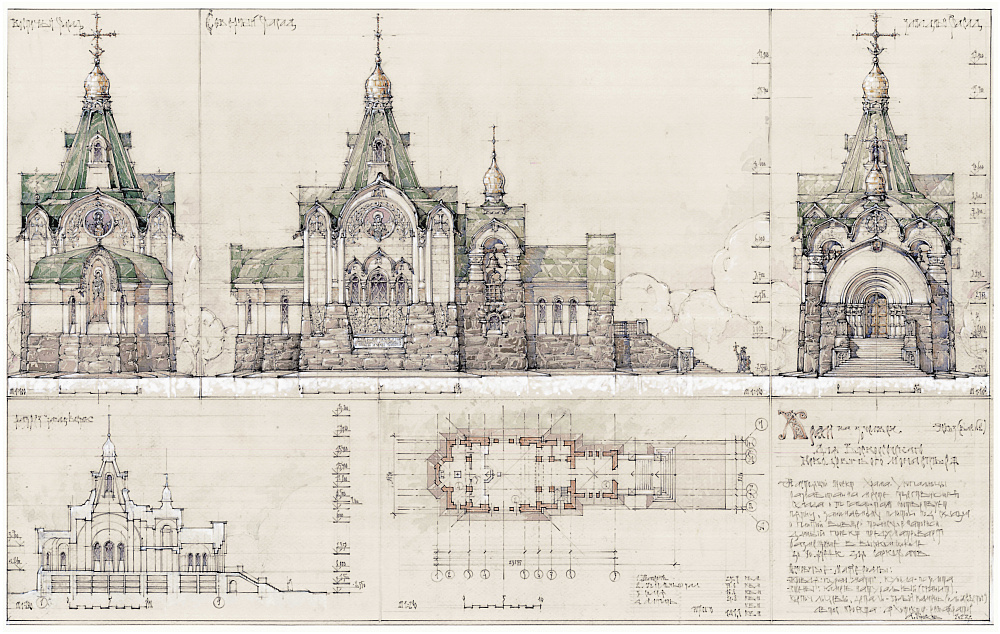

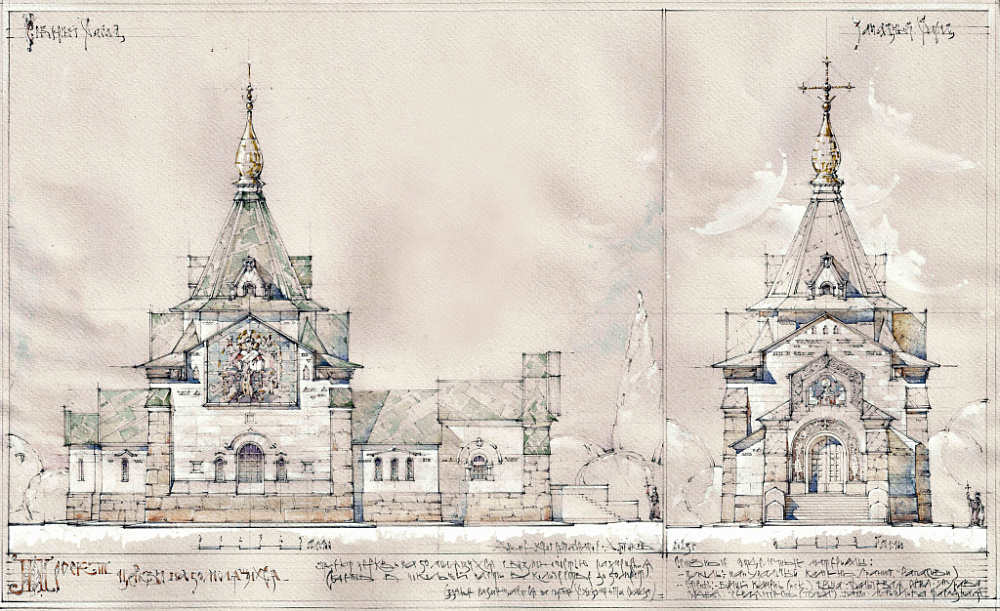

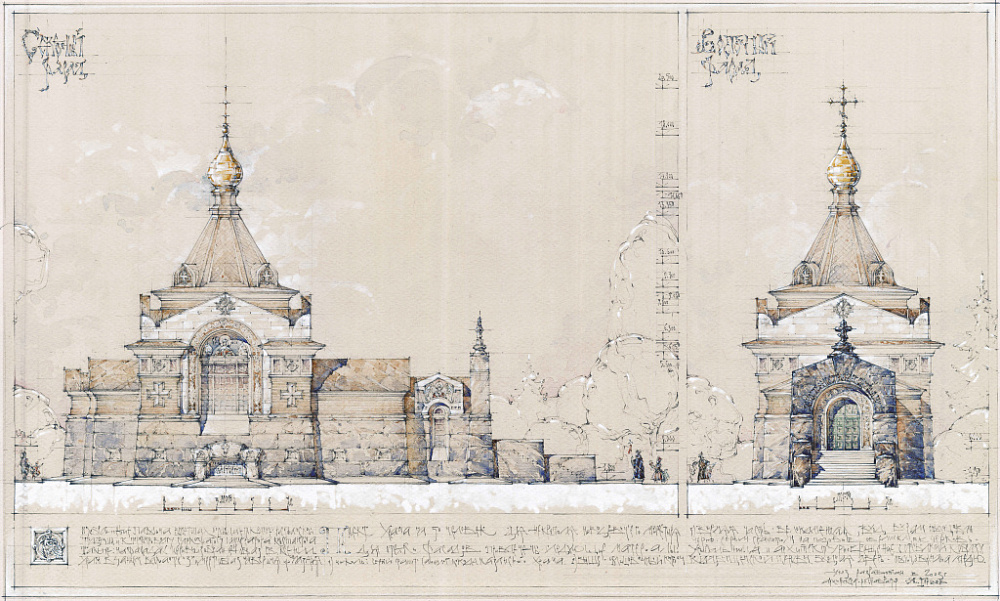

– В экспозиции представлены эскизные проекты храмов, которыми занимались «Северо-западные реставрационно-проектные мастерские» в последнее время: здесь и эскизные проекты восстановления практически утраченных церквей, эскизы к «Храму-музею одной иконы» в городе Торопец, и эскизы к храмам-памятникам, храмам-усыпальницам при некрополях. Также представлены эскизы Храма во имя Святой Равноапостольной Нины, который предполагается к строительству на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка в Петербурге. Главная задача эскизных проектов – донести до заказчика эмоциональную и стилистическую составляющие объектов, дать представление по колористическим, объёмно-пространственным, стилевым решениям.

Выставка, представленная в музее Храма Вооружённых сил, призвана осветить художественную составляющую современного христианского искусства: помимо архитектурных проектов, здесь представлены иконы, скульптуры, ювелирные изделия, изделия их керамики и камня, образцы каллиграфии и облачения. Отбором представленных на выставке работ занимались искусствоведы Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва.